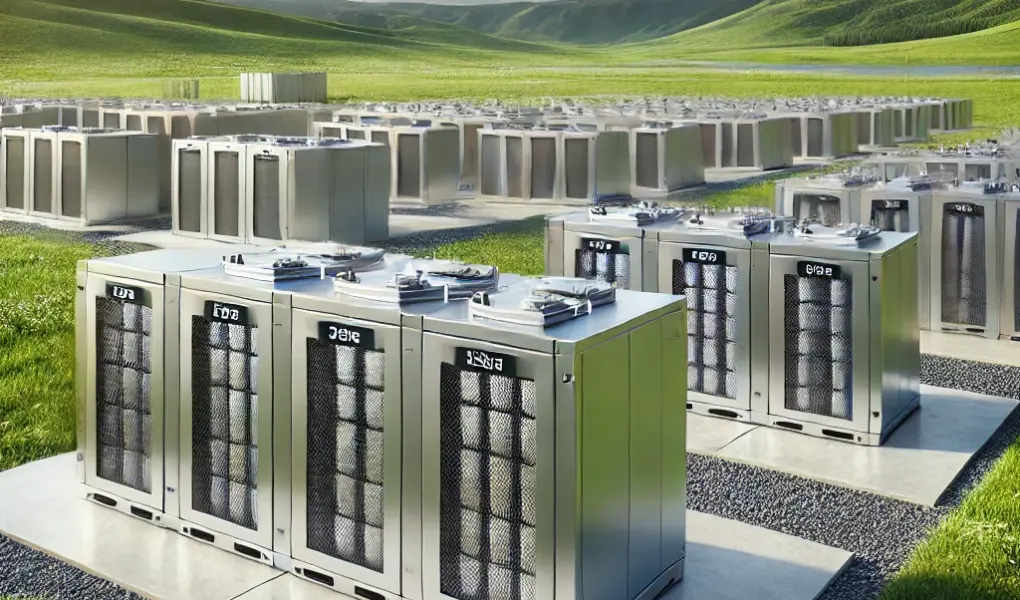

Zukunftstechnologie Batteriespeicher: Energie intelligent speichern

Strom aus erneuerbaren Quellen ist die Grundlage einer klimafreundlichen Energieversorgung. Doch Sonne und Wind liefern nicht rund um die Uhr – hier kommen Batteriespeicher ins Spiel. Sie fangen Überschüsse auf und stellen Strom gezielt bereit, wenn er gebraucht wird. Damit erhöhen sie nicht nur die Versorgungssicherheit, sondern schaffen auch wirtschaftliche Spielräume – für Kommunen, Betreiber und Investoren.

Aufbau eines Batteriespeichersystems

Ein professionelles Batteriespeicherprojekt besteht aus mehreren technisch präzise aufeinander abgestimmten Komponenten:

- Zellen: z. B. Lithium-Ionen, Redox-Flow oder Natrium

- Wechselrichter: wandelt Gleichstrom in Wechselstrom

- BMS (Batteriemanagementsystem): steuert Lade- und Entladevorgänge

- Klimatisierung: sichert optimale Betriebstemperaturen

- Steuerung und Kommunikation: sorgt für Netzinteraktion und Monitoring

- Transformator: bringt die Spannung auf Netzniveau

Netzstabilität sichern, Versorgung stärken

Je stärker erneuerbare Energien eingespeist werden, desto mehr schwankt die Netzfrequenz. Batteriespeicher wirken hier wie ein Puffer: Sie speichern Energie, wenn zu viel produziert wird, und gleichen Schwankungen aus, wenn die Nachfrage steigt. So wird das Stromnetz entlastet – ohne teure Eingriffe oder zusätzliche Infrastruktur.

Mehr Autarkie und geringere Kosten

Wer Energie flexibel einsetzen kann, gewinnt. Batteriespeicher ermöglichen es, Strom aus eigenen PV- oder Windanlagen gezielt in teuren Phasen zu nutzen. Das reduziert Beschaffungskosten, stabilisiert die Bilanz und erhöht die Unabhängigkeit vom Markt.

Erneuerbare statt fossile Energieträger

Batteriespeicher sind der Schlüssel für eine vollständige Integration regenerativer Quellen. Sie verbessern deren Verfügbarkeit und senken die Notwendigkeit konventioneller Erzeugung durch Kohle oder Gas. Damit leisten sie einen aktiven Beitrag zur CO₂-Reduktion.

Standortpotenziale und Flächenbedarf

Für neue Projekte werden dringend geeignete Flächen gesucht:

- Ab 0,5 ha nahe 110-kV-Umspannwerken für Batteriespeicher

- Ab 5 ha auf landwirtschaftlich genutzten oder konvertierten Flächen für PV-Projekte

Grundstückseigentümer profitieren langfristig durch stabile Pachteinnahmen oder Grundstücksverkäufe.

Projektumsetzung Schritt für Schritt

Der Weg zu einem funktionierenden Speichersystem umfasst mehrere Phasen:

- Standortprüfung: rechtliche Rahmenbedingungen, Umweltauflagen

- Wirtschaftlichkeitsanalyse: Investitionsbedarf, Förderfähigkeit, Rendite

- Technische Planung: Netzanbindung, Bauplanung, Genehmigung

- Bau und Betrieb: Umsetzung, Inbetriebnahme, Monitoring

Exkurs: Batteriespeicher als Kapitalanlage – Chancen für Investoren

Batteriespeicher gelten zunehmend als Anlageklasse mit stabiler Perspektive. Investoren profitieren von:

- Langfristigen Stromabnahmeverträgen (PPAs) mit festen Renditen

- Netz- und Systemdienstleistungen, für die Vergütungen gezahlt werden

- Fördermodellen auf Bundes- und Länderebene

- Diversifikation im Energiesektor mit wachsendem Bedarf an Flexibilität

Besonders interessant ist das Geschäftsmodell im Kontext der steigenden Anzahl dezentraler Erzeugungsanlagen. Die Integration von Speicherlösungen erhöht die Effizienz bestehender Assets und erschließt neue Ertragspfade – z. B. durch Arbitragehandel am Strommarkt oder durch Primärregelleistung.

Hinweis: Investitionen in Speicher erfordern technisches Verständnis, stabile Partnernetzwerke und eine belastbare Standortanalyse. Für Family Offices, Energieversorger und Projektentwickler bieten sich hier strategisch bedeutsame Chancen mit nachhaltiger Wirkung.

Energiewende 2025: Eine Zwischenbilanz

Über 50 % des deutschen Stromverbrauchs werden heute bereits durch Wind, Sonne und Biomasse gedeckt. Gleichzeitig wächst der Druck auf das Netz. Ohne Speicher können Spitzen nicht abgefedert werden – Erzeugung muss abgeschaltet werden, obwohl Bedarf besteht. Batteriespeicher beheben dieses Missverhältnis und schaffen Planungssicherheit.

Kommunen und Eigentümer als Profiteure

Auch abseits großer Energieversorger lohnt sich ein Einstieg:

- Kommunen erzielen Gewerbesteuereinnahmen und verbessern ihre Versorgungssicherheit

- Flächeneigentümer profitieren von Pachtmodellen mit bis zu 30 Jahren Laufzeit

- Bürgerenergieprojekte können dezentralen Strom lokal speichern und nutzen

Fazit

Batteriespeicher sind mehr als Technik – sie sind der Hebel für ein modernes, stabiles und nachhaltiges Energiesystem. Ob als Infrastrukturmaßnahme, Wirtschaftsfaktor oder Investmentchance: Speicherlösungen setzen dort an, wo die Energiewende bislang an Grenzen stößt. Wer sich frühzeitig engagiert, sichert sich wirtschaftliche Vorteile und gestaltet die Energiezukunft aktiv mit.

Häufige Fragen (FAQ)

Wie lange ist ein Batteriespeicher nutzbar?

Je nach Technologie und Betriebsführung liegt die Lebensdauer zwischen 10 und 15 Jahren. Lithium-Ionen-Systeme erreichen typischerweise bis zu 10.000 Ladezyklen.

Sind Batteriespeicher für Privathaushalte geeignet?

Ja – insbesondere in Kombination mit einer eigenen PV-Anlage lassen sich Autarkiegrad und Wirtschaftlichkeit deutlich steigern.

Welche Förderungen gibt es?

Es existieren zahlreiche Programme auf Bundes- und Landesebene (z. B. KfW, IBs, Landesförderbanken). Gewerbliche Speicher profitieren zusätzlich von steuerlichen und netzseitigen Anreizen.